SPECIAL CONTENTS

COVID-19の長期化に伴い、医療現場の過酷さは増大を続けています。長期化している今回の感染症流行下では医療従事者の心身が極度に疲弊し、まるで燃え尽きたかのように意欲を失ってしまう、燃え尽き症候群(バーンアウト)が危惧されています。

当社グループは、「地域医療への貢献」を理念として掲げ、医療機器の供給等を通じて地域の医療現場をお支えしてきました。医療現場を応援する企業として、多くの方々にコロナ渦での実態を知ってもらい、また、医療従事者の方々が本来の力を存分に発揮できる環境づくりをと考えています。

そこで今回、ACP(米国内科学会)日本支部のPhysician’s Well-being Committeeが取り組んできた、医療従事者のバーンアウトの実態調査と今後の活動について、委員長の牧石徹也先生(島根大学)に代表者としてお話を伺いました。

ACP日本支部Physicians’ Well-being Committee委員長

島根大学医学部 総合医療学講座 教授

牧石 徹也

ACP日本支部の経歴

米国内科学会(ACP)は、米国内科医会(1915年創立)と米国内科学会(1956年創立)が合併した組織でその歴史は100年を超える。2003年、南北アメリカ大陸外で初の支部として日本支部が設置された。初代支部長は黒川清先生で2021年は4代目支部長を前田賢司先生が務める。

世界で深刻となっている医師のバーンアウト問題に取組む人材養成のため、2019年、ACP本部による’ACP Physicians’ Well-being Project’がスタートした。2019年春、全米及び米国外から各支部あたり1-2名のメンバーがフィラデルフィアに集まりWell-being Champion(擁護者)として3日間の研修を受けた後、各支部で医師のバーンアウトに対して取組みを進めている。日本支部からは牧石先生が参加し、帰国後より11名のメンバーとともにチーム活動を開始。その活動内容が認められ2021年7月よりACP日本支部Physicians’ Well-being Committee (ad hoc)として活動している。

医師や看護師などの医療従事者のバーンアウト(燃え尽き症候群)が2010年代から問題視されるようになり、2018年9月の『米国医師会雑誌(JAMA)』には医師のバーンアウトについてのシステマティック・レビューが掲載されました。わが国でも、医師、看護師、介護者のバーンアウトが注目されていますが、個人的な経験や特定の医療機関や施設での実態が報告されるものの、全国的な実態は分かっていませんでした。

そうした中、米国内科学会(ACP)日本支部では、2019年に有志の集まりであるPhysician’s Well-being Team が、医師のバーンアウトの現状と対策に向けた活動を開始し、2021年には、その実績が認められ、Physician’s Well-being Committee に昇格し、活動を続けています。

ACP日本支部は、世界162カ国に会員がいる国際的な内科学会であるACPの日本支部で、黒川清氏(政策研究大学院大学)が約20年前に「北米・南米大陸以外に支部を作ろう」とACPに働きかけて設立された組織です。ACP日本支部の会員数は現在約1,200人です。

医師のバーンアウトが多いことが先のシステマティック・レビューで明らかになったことに危機感を覚えたACP本部では、世界的な取り組みが必要だと判断し、2018年から「ACP Well-Being Champion Program」を開始しました。ACP各支部から1〜2名が参加して3日間のセミナーを受講し、Physicians’ Well-being (医師の幸福度)の問題への対処法やコーチングについて学ぶものです。修了者はPhysicians’ Well-being の擁護者(Champion)として、各支部でチームを作ること、Mini-Z surveyとよばれる医師向けのバーンアウト調査を支部会員全員を対象に実施すること、その結果についてACP本部と共有すること、ウェルビーイングやコーチングについて支部内の意識を高めることなどの取り組みを指示されます。

ACPフィラデルフィア研修会

現在、ACP日本支部のPhysicians’ Well-being Committee メンバーは12人で、チームを作る中核メンバーとなったのが、米国でのセミナーに参加した牧石徹也氏です。チームではまず、Mini-Z 2.0surveyの日本語版を作成しました。バーンアウトの症状を評価する尺度として、一般にはMaslach Burnout Inventory(MBI)が世界的に使われていますが、これは長くて難しい調査票であるため、MBIをもとに医師向けにMini-Z という簡易的なバーンアウト調査票が開発され、その改良版を日本語にしたのです。牧石氏は「調査票の翻訳・逆翻訳、信頼性の確認を行い、その結果は論文化し、アカデミックにも評価されている」と話します。

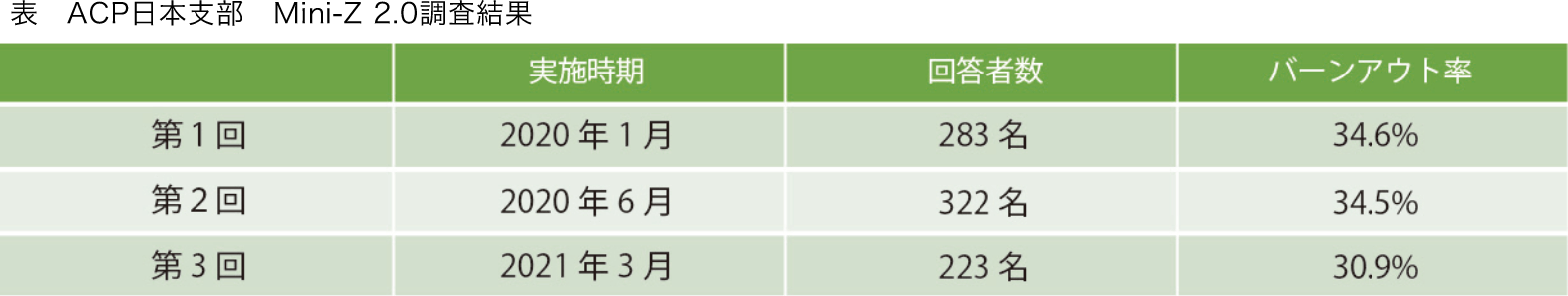

そしてACP日本支部は、このMini-Z 2.0を用いて、支部会員1,200人を対象にバーンアウトに関するオンラインアンケート調査を実施しました。2020年からこれまでに3回実施しており、2021年6月にはその結果をもとに、医師のバーンアウトやウェルビーイングについてのオンラインワークショップを開催しました。

アンケートは約10項目からなり、仕事に満足しているか、“バーンアウト”の定義に基づいた症状はどうか、自身と上司の職業的価値観が一致しているか、チームの連携はうまくいっているか、自身で仕事量を調整できるか、ストレスを感じるか、ストレスを感じるのはどんな場面かなどを聞いています。

第1回目の調査では会員の25%に当たる約300人が回答、バーンアウトと認定された人はそのうちの約3割でした。この傾向は、COVID-19の流行が始まった後の第2回目、第3回目の調査でも同様でした。ただ、2回目の調査では、回答者の4分の1の医師が「コロナ前に比べてバーンアウトの状況が悪化した」と回答しました。解析の結果、濃厚接触者として自己隔離を経験した医師でバーンアウト状況が悪化した人が多く、統計学的に有意差が認められました。牧石氏は「『心が折れそうな感じになった』という回答者が目立った。コロナ感染者を直接診察したことによる感染の恐怖だけでなく、人にうつしたかもしれないという不安、感染者を受け入れた病院の医師という“汚名”を着せられた、給料が下がったなど、いろいろな“経路”でコロナの影響を受けている」と言います。

これまでの海外での報告では、コロナ前から、女性医師、若手医師でバーンアウト率が高いこと、診療科別では救急科や総合診療系の医師でバーンアウト率が高いことも報告されています。これについて牧石氏は「救急系、総合診療系の医師は、さまざまな主訴で受診する患者を診る立場にあり、ストレスが高いだろう」と推察しています。実際、ACP日本支部のアンケート調査でも救急医、プライマリケア医のバーンアウト率は50%前後でした。牧石氏は「回答率が25%なので実態を正確に反映しているかどうかは分からないが、わが国でも世界と同様の傾向にあると思われる」と述べました。

女性医師のバーンアウト率が高いのも、コロナ前後で大きな変化はありませんでしたが、「仕事以外の“仕事”、つまり家事や育児なども行っていることがストレスになっていると思われ、同じ状況に置かれている欧米諸国の女性医師と同様の傾向にある」(牧石氏)といいます。

牧石氏は「特にコロナ禍でのバーンアウトや精神的影響について考える場合には注意が必要。医療従事者が置かれた立場は一人ひとり違うからだ」と指摘します。例えば同僚や上司との人間関係が影響を及ぼすことがあります。また一般に、患者は男性医師より女性医師と長く話す傾向があり、それによって患者満足度が高くなるといわれますが、女性医師にとっては患者の話を傾聴する時間が長くなり、それがストレスになる可能性があります。

また「コロナ診療に直接携わっていることがバーンアウトにすぐに結び付くとは限らない」と牧石氏は話します。ある人にとっては、コロナ診療に対する使命感からレジリエンス(困難な状況やストレスに遭遇しても適応・解決することができる力)が増すことが分かっています。一方で、コロナ診療に関わらなくても、バーンアウトが増えるという報告もあります。開業医では収入が減る、看護師ではコロナ以外の業務が増える、逆にコロナ診療に関わることができない疎外感などがその原因と考えられており、「今後、時間の経過とともにPTSDのように今回の辛い経験が無意識的にフラッシュバックされ、バーンアウトが増大する可能性がある」と牧石氏は指摘します。

さらに、医師、看護師、コメディカルの学生実習が2年間ほどオンラインとなっているため、彼らが臨床現場に出たときに戸惑う、あるいは円滑に業務が進められないことで、実務によるバーンアウトが増えることも考えられ、「慎重なフォローが必要」(牧石氏)となりそうです。

バーンアウトの危険因子として考えられるものは、コロナ禍以前は次のようなものでした。

・従事している仕事への満足感が低い。

・職業的価値観が臨床業務の上司と一致していない。

・所属する医療チーム内の意思疎通が悪い。

・自分自身で自分の仕事量を調整することができない

・仕事に強いストレスを感じている。

・職場環境が慌ただしい。

・女性であること。

コロナ後にどのような危険因子が増えているかはまだ分かっていませんが、牧石氏は「立場によって異なるため、今後もアンケート調査などで明らかにしていきたい」と話します。

既に述べたように、ある人にとっては収入減がストレスになっています。日本では小児科の収入減が目立っており、米国では例えば形成外科の収入減が顕著だと報告されています。オンライン業務が増加したことがストレスになる人もいれば、コロナ感染者の診療こそがストレスという医師もいます。ACP日本支部のアンケートでは、流行の第2波、第3波のときに、医療職であることそのものがストレスであったとの声が上がりました。タクシーに乗車拒否された、子供を保育園に預けられない、長期間自宅に帰れずホテル暮らしを続けたなどがその理由です。これは、今も変わらないかもしれません。

バーンアウトを防ぐには、まず「個人レベルでレジリエンスを高めることが重要」と牧石氏は話します。仕事量が多いことについては、寄り添ってくれる誰かに話すことが大切です。また組織的には、コーチングできる体制、悩みや問題点を言いやすい環境を作ることが求められます。訴えたいことを言語化することで、本人のレジリエンスは高まります。そして最も重要なのは、訴えを受け止めた組織が業務量を適正化することです。

2019年に米国のACP本部で受けたセミナーで牧石氏が学んだのは、バーンアウトの対策は、バーンアウトの状況を調査し、結果を元に現場に介入し、そしてまた調査を行うことを継続していくというものでした。ACP日本支部では、今後は、各都道府県でMini-Z 2.0 による調査を行い、支部会員だけでなく、地域や病院が医療従事者のバーンアウトに介入してほしいと考えています。

「医療従事者は、バーンアウトは身近にあるんだ、という自分ごととして考え、向き合うことが重要」。ACP日本支部は強く訴えています。